絶対音感なんて、あれはまさに信仰

▼ページ最下部

001 2010/05/02(日) 15:39:51 ID:mfQBjdaFuY

藤枝守(九州大学大学院芸術工学院教授・音文化学)

いま我々が日常的に聞いている音楽は、平均律と呼ばれる音律でつくられている。

音律とは、音と音の高さ(周波数)の関係を厳密に規定したもので、

平均律は、1オクターブ内の音の高さを、半音によって12に等分割したものである。

しかし、そもそも音楽というものを人類が創造した時の音律は、平均律ではなかった。

現在のように平均律が普及したのは、19世紀以降であり、その歴史は極めて浅い。

平均律に基づいて作られたピアノが大量生産・消費されたために、

平均律がいつのまにか音楽演奏や作曲の基準とされたからである。

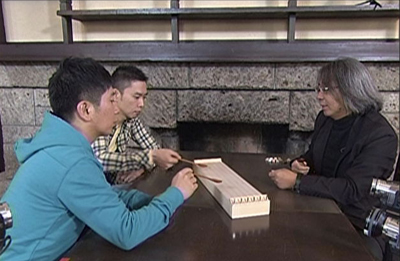

「音律は人類4000年の知恵である」と語るのが、

「音を聴く」ことの意味を考察し続けてきた九州大学芸術工学院教授兼作曲家の藤枝守だ。

藤枝は、音律の歴史を仔細に検証した結果、音律には様々な種類があり、

それぞれが独自の響きを持っていることに気づいた。

そして、平均律によって、人間は本来の音を「聴く」豊かな能力を失ってしまったのではないかと

警鐘を鳴らしている。

http://www.nhk.or.jp/bakumon/previous/20090210.htm...

返信する

002 2010/05/02(日) 15:41:25 ID:5CKyocrBSk

003 2010/05/02(日) 15:50:48 ID:DOOqSSzdmA

何を寝言言ってるんだ

今楽器店に行けば買える電子ピアノにだって、古典調律ぐらい入ってるものは沢山ある

ほんでな、ピアノだってストレッチチューニングと言うものがある

古典調律は便宜上古典調律と呼ばれているだけであって

合唱部などでは純正律にチューニングすることだってごく普通だ

要するに適材適所だ

移調が一曲中で普通に行われる現代ポップスなどでは、いわゆる古典調律の持つ響きを生かすのが難しいから、便宜的に平均律を使用しているに過ぎない

ほんで、このおっさんはキルンベルガー第三法とヴェルグマイスターの区別ぐらいは付くのか

返信する

004 2010/05/02(日) 18:44:12 ID:.YSgSU3FOk

005 2010/05/02(日) 20:17:05 ID:EjQNYHEvBQ

1、2、3、それ以上は「沢山」としか表記出来ない

返信する

▲ページ最上部

ログサイズ:44 KB

有効レス数:94

削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

楽器・作曲掲示板に戻る 全部

次100 最新50

スレッドタイトル:絶対音感なんて、あれはまさに信仰

レス投稿