絶対音感なんて、あれはまさに信仰

▼ページ最下部

001 2010/05/02(日) 15:39:51 ID:mfQBjdaFuY

藤枝守(九州大学大学院芸術工学院教授・音文化学)

いま我々が日常的に聞いている音楽は、平均律と呼ばれる音律でつくられている。

音律とは、音と音の高さ(周波数)の関係を厳密に規定したもので、

平均律は、1オクターブ内の音の高さを、半音によって12に等分割したものである。

しかし、そもそも音楽というものを人類が創造した時の音律は、平均律ではなかった。

現在のように平均律が普及したのは、19世紀以降であり、その歴史は極めて浅い。

平均律に基づいて作られたピアノが大量生産・消費されたために、

平均律がいつのまにか音楽演奏や作曲の基準とされたからである。

「音律は人類4000年の知恵である」と語るのが、

「音を聴く」ことの意味を考察し続けてきた九州大学芸術工学院教授兼作曲家の藤枝守だ。

藤枝は、音律の歴史を仔細に検証した結果、音律には様々な種類があり、

それぞれが独自の響きを持っていることに気づいた。

そして、平均律によって、人間は本来の音を「聴く」豊かな能力を失ってしまったのではないかと

警鐘を鳴らしている。

http://www.nhk.or.jp/bakumon/previous/20090210.htm...

返信する

002 2010/05/02(日) 15:41:25 ID:5CKyocrBSk

003 2010/05/02(日) 15:50:48 ID:DOOqSSzdmA

何を寝言言ってるんだ

今楽器店に行けば買える電子ピアノにだって、古典調律ぐらい入ってるものは沢山ある

ほんでな、ピアノだってストレッチチューニングと言うものがある

古典調律は便宜上古典調律と呼ばれているだけであって

合唱部などでは純正律にチューニングすることだってごく普通だ

要するに適材適所だ

移調が一曲中で普通に行われる現代ポップスなどでは、いわゆる古典調律の持つ響きを生かすのが難しいから、便宜的に平均律を使用しているに過ぎない

ほんで、このおっさんはキルンベルガー第三法とヴェルグマイスターの区別ぐらいは付くのか

返信する

004 2010/05/02(日) 18:44:12 ID:.YSgSU3FOk

005 2010/05/02(日) 20:17:05 ID:EjQNYHEvBQ

1、2、3、それ以上は「沢山」としか表記出来ない

返信する

006 2010/05/02(日) 23:03:48 ID:VqnvQtUk.I

007 2010/05/02(日) 23:07:39 ID:2NTKDefmR.

008 2010/05/03(月) 04:04:23 ID:wA/7YiiYPo

>藤枝は、音律の歴史を仔細に検証した結果、音律には様々な種類があり、

それぞれが独自の響きを持っていることに気づいた。

研究しなくても気付くだろ

返信する

009 2010/05/03(月) 06:07:54 ID:QLhOjzzzic:DoCoMo

まぁ学者先生の仰る事なんてこんなモンだろ。

返信する

010 2010/05/03(月) 07:38:58 ID:wA/7YiiYPo

藤枝は野球の歴史を詳細に研究することによりボールを握る手の形が投げたボールの動きを変化させる事を発見した

返信する

011 2010/05/03(月) 09:59:24 ID:CPsNVQFdCk

で、スレタイでは音感がどうたら言う割に、内容は音律の話しだが

無理やり関係あるように記述することも可能だろうが、大した連関性はない

返信する

012 2010/05/03(月) 12:30:31 ID:xOfCrFfWYw

013 2010/05/03(月) 13:49:09 ID:NGxRVo8ozM

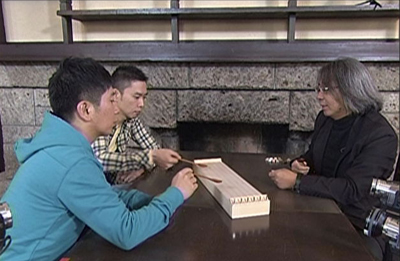

藤枝守(ふじえだまもる)/爆笑問題(太田/田中)

藤枝:ベートーベンも平均律じゃなかったんです。

太田:ベートーベンは後半どちらかというと耳も。

藤枝:弱くなってきたりして。

太田:そうすると、ほとんど絶対音感の中で作曲したっていう。

藤枝:絶対音感なんてあるわけない、その時代に。

だって音の高さなんて、もう地域自由ですから。

絶対音感なんて、あれはまさに信仰、あれはまさにフリークですよ、あの感覚は。

太田:そうなの。今だって、こうこれでレとか言う人いるじゃない。

藤枝:あれ、おかしいんですよ。あれは誤った感覚。

あるいは、矯正ですよ一種の、近代の。

返信する

014 2010/05/03(月) 14:15:28 ID:xOfCrFfWYw

「九州大学芸術工学院教授兼作曲家の藤枝守」さんの行っている絶対音感は、

今常識として使われている絶対音感と違う言葉だな?

そうとしか読めない。

通常絶対音感とは、近代ならラの音(A3)を「440Hz」としていた場合、その音を「ラ」として幼少のころより、執拗に聞き、この音が鳴ると、「A3のラ」と分るというもの。

イメージしずらい場合は、A君の声を聞くと、A君だと判別でき、B子の声を聞くとB子だと判別できることの、ドレミファソラシド(a b c d e f g)だと思えばいい。

大田が言っているのは、少しおかしいがこの意味で「頭の中でなっている音で作曲していたのか?」と言いたかったのだろう。

(実際は、相対音感があれば、別に絶対音感でなくともいい)

そして、この藤枝さんの言っているのは、当時、ラの音(A3)を「440Hz」というような決まったものがなく、ある意味全ての楽器が相対音上のドレミファソラシドであったから、

それについて言っているのではないだろうか?

いずれにしても、藤枝さんは、大田が「音」の歴史に詳しくないことを知らずに話しているし、

大田は音の歴史に自分が知らないことがたくさんあるということを認識せずに話しているので、話がかみあっていない。

(音の歴史。当時どういう周波数だったか、どういう音階だったかなどなど)

絶対音感は普通にあるよ。但し弊害もある。チューニングが違っているとそれだけで困ることになる。

返信する

015 2010/05/03(月) 19:37:20 ID:.LHDsYu.XE

>>6 フレーズを全て口で言えるくらい覚える

ただそれだけ

なぁ〜〜んも難しい事はない

返信する

016 2010/05/04(火) 08:22:57 ID:I3VgPV/Olw

017 2010/05/04(火) 11:15:24 ID:9nOm.U/skc

ベートーベンは現代の絶対音感でないにしろ、

当時の主流の音律で絶対音感を持ってたんじゃないの?

返信する

018 2010/05/04(火) 14:03:51 ID:7qLPZxPpxE

>>17 と、俺も思うけどねえ。

でなければ合奏なんてできるはずがない。

A3=440Hzではなかったにしろ

基準となる音程がないとね。

返信する

019 2010/05/04(火) 18:15:47 ID:SBlxC45rbI

藤枝守?こいつの言ってることの方が信仰じゃないか。

返信する

020 2010/05/04(火) 20:35:09 ID:PcEaMwm1q6

まぁなんだ、

とりあえず

>>3が藤枝よりすごいっつーことはわかったぜ

返信する

021 2010/05/05(水) 04:51:48 ID:aIl047MXtc

俺、絶対音感あるけど仕事とかであると便利かなって程度。

譜面や理論が弱い人とかとやる時に瞬時に反応出来たりとか。

でもこれは音楽的なセンスではなく計器的なもんだね。

なくても音楽は出来る。なくても素晴らしい音楽人が沢山いる。

返信する

022 2010/05/05(水) 10:38:16 ID:Faz5lgtFIs

私も絶対音感があるのかもしれない。

「もしもしかめよ」を反対から歌えるんです。

『しもしもめかよ めかんさよ』ってな具合に。

返信する

023 2010/05/05(水) 11:52:03 ID:wUWt4kY1aA

絶対って言葉は完璧という意味と、

他と比較されないって意味がある。

絶対音感の絶対は後者の意味なんだけど、

藤枝さんは前者と後者をごっちゃにしてるんじゃないか。

返信する

024 2010/05/05(水) 15:08:56 ID:IuAA4.z912

絶対音感のパフォーマンス?的なことで、

適当に物を叩いて、その音の音階を言うとか、

ドとかレとかに聴こえるとか言うじゃん。

アレってどうなの?良いことなの?

返信する

025 2010/05/05(水) 15:37:08 ID:bGzK6hik7o

>>24 それは別に絶対音感は関係ないよ。

ある程度習熟した人なら普通に出来ると思う。

返信する

026 2010/05/05(水) 21:56:01 ID:Oi/bhhM2jg

027 2010/05/05(水) 22:02:07 ID:Oi/bhhM2jg

>>25 >>24の言ったような事を「絶対音感」ってどこかの本に書いてあった。

エンジンのような雑音的な音でさえ、音階として認知できるので、

地球上の全ての音が音階として聞こえてくるので、頭が痛くなる…とか。

その文献も、どこに書いてあったかも忘れたし、

ただそんな事が書いてあったなぁって記憶に残ってたので、書いてみた。

返信する

028 2010/05/05(水) 22:21:29 ID:6rK7G/E1sE

それは絶対音感に関して書いてある本なら多分どれにも書いてあることだから何に書いてあったか覚えている必要はあまりない

印象的なエピソードだけど単なるトリビアにすぎない

トリビアを一つ

絶対音感があるとドレミの歌を歌うのが気持ち悪いらしい

「ド(音はド)はドーナツのド(音はミ)

レ(音はレ)はレモンのレ(音はファ)」

返信する

029 2010/05/05(水) 22:35:13 ID:aIl047MXtc

意識(集中)すれば全ての音は音階で聞こえる。

物の音だけじゃなく人の声も音階で聞こえるよ。

でも意識しなければ別に気にならない。要は自分をコントロールすればいいだけ。

頭が痛くなるってのはコントロール出来てないだけ、もしくはビョーキ。

また音も必ずCとかAとかではなくCよりも若干低いとかAよりもシャープしてるとか。

ドンピシャにCとかAとかなんてまずない。(A=440Hzとして考えて)

例えばエンジン音なんて無段階の音階。

あとその日の体調で若干音の高低が違って聞こえる。(っても±数ヘルツくらい)

返信する

030 2010/05/06(木) 01:22:25 ID:z2iLXLtu0M

>>27 そんな話は聞くけど、それこそ実際の感覚で理解出来ない人が書いた話ではないでしょうか?

自分はチューナー無しで楽器の調律なんて大雑把にしか出来ないし、紙と鉛筆だけで採譜を

するのもちょっと厳しい、つまり「絶対音感は持っていない」はず。

当然

>>28みたいな感覚はありません。(頭の中でピッチと階名が接続されていない)

でも大抵の音のピッチを示す事は出来ます。(=サンプルを鍵盤に割り付けられる)

あまりノイズ成分が多い物の場合は明確なピッチが物理的に存在しないので、複数の周波数

ピークの中で一番目立つ所を指し示します。(エンジン音なんかはごく簡単な部類)

この時に多くは複数解が存在するけれど、それは「ズレや誤差」ではなく「選択」です。

ノイズなど「本当に音程の存在し得ない音」の場合は、ピッチではなく周波数成分のバランス

を聴き分けて、規格に準拠して互換性を保てる最適な落とし所を探ります。

返信する

031 2010/05/06(木) 01:29:07 ID:z2iLXLtu0M

>>29 >頭が痛くなるってのはコントロール出来てないだけ、もしくはビョーキ。

声みたいに音程感が分かり易い音源だと、テレビから流れる歌に悶絶wする事はあります。

平均律か純正律のどちらでも良いから、せめて十二音階に当てはまっていて欲しい・・・

最近はオートチューンが当たり前になって、ピッチの合ったケロケロとロボットボイス

ばっかりになってますが。

エフェクトとして狙っていないアレンジでケロケロが耳につくと、つい気になりますね。

返信する

032 2010/05/06(木) 02:46:10 ID:rJYV/44jmY

>>30,31

悶絶するのは絶対音でなく相対音。うねりだから誰でも分かるよ。

バックでオケ(コード)が流れててそれに対して歌のピッチが高い低いとかだから。

因みに基本歌は聴覚的にピッチが高いと目立つが、低ければそれほど気にならない。

絶対音はあくまで絶対音。

何の前触れもなく単音(基音)で音が出ててそれがなんの音か、もしくは何ヘルツかとか。

因みに絶対音と相対音両方があるとコードとかもより早く解読出来る。

そしてその感覚と経験が合わされば例えば会場とかでどのポイントがハウってるのかピンポイントで分かる。

俺はメインが楽器弾きだが、ステージ内の自分の音は自分の機材のパライコでちゃちゃっとカットして

経験の浅そうなPAにはヘルツ指定で伝える事もまれにある。

なのでミュージシャンよりもエンジニアのほーがあったほーがいいんじゃないかと個人的に思うよ。

返信する

033 2010/05/06(木) 07:39:27 ID:dAq9jNdouc

絶対音感を一応持ってるが、

すべての音がドレミで聞こえるってのは

ちょっと信じられない。

グラスをたたいた音は響くのでわかるが、

ドラムや机たたいた時の音みたいな反響しない音は

わからない。

返信する

034 2010/05/06(木) 19:29:28 ID:xiMs3S2fYo

ギターのチョーキングも無段階の音程として聞こえんの?

俺なんか気にならない、真空管の倍音が気持ちいいと感じる。

返信する

035 2010/05/06(木) 19:38:15 ID:wDRZXtpDdY

036 2010/05/06(木) 20:39:08 ID:6ulrp3PQSw

>>3は藤枝に教えてやれよ。

九州大学大学院にメールでもすれば見てもらえるだろ。

返信する

037 2010/05/06(木) 23:45:47 ID:6OAJ.bQn32

>>35 楽器やボーカルの音名はわかる。

簡単なコードもわかるよ。

レベルは別にして絶対音感は持ってると思う。

>>34 ギターのチョーキングも音名で聞こえる。

#気味のドとか、そんな感じ。

返信する

038 2010/05/07(金) 08:22:47 ID:uzNUD0MuCY

039 2010/05/07(金) 08:27:19 ID:uzNUD0MuCY

リンク先飛べなかった

h ttp://ja.wikipedia.org/wiki/セント_(音楽)

返信する

040 2010/05/07(金) 10:17:58 ID:YA/3xBHr82:SoftBank

単位としてはあるんだろうけど、演奏者はそこまで意識しない。せいぜい意識的にうわずって発声したり、チョーキングさせたりするのは、1音階の十分の1単位くらいじゃないか。

なかには百分の一単位でピッチコントロールするバイオリン演奏者とかいるかもしれんが。

返信する

041 2010/05/08(土) 01:49:21 ID:EaB2uxMQ2s

>>33 音名や階名は全然判らない(と言うかそんな訓練自体をした事が無い)けれど基準音さえあれば

打撃音も解析出来る私はあなたと逆パターン。

打楽器の聴き取りは絶対音感ではなく、解析の知識と経験です。

少なくともドラムの皮物は音程感があって簡単だと思うけど?

仮に基準音無しにギターのチューニングをしたら半音の半分、50centよりはズレを小さく

出来る(出来た)と思うけど、10cent以内に収めるなんてまず無理。

そのレベルさえ数年楽器から離れたら、更に大雑把にしか出来なくなっていた。

>>40 歌や演奏の中のピッチは相対音感による物だから、人間は意外と細かく認識してるみたいだよ。

でも1centの違いは単音で続けて聴いても「あれっ変わった?うーん自信が無い」となる。

(当然ですが和音の場合ウネる事に気づけば、誰でも認識する事が出来ます。)

ほぼミス無く答えられるのは2centまでだった。

「それなりの経験を積んだ凡人」だと、おそらくこの辺りが平均値な精度じゃないかと思います。

返信する

042 2010/05/12(水) 11:34:17 ID:bodKHOGMYM:SoftBank

絶対音感を持っててよかったこと。

1、絶対音感を持ってない人になんだかすごいと思われる。

2、カラオケで転調したのがわかる(これはなくてもわかる人はわかる)

3、バンドスコアが売ってない曲を演奏できる(これも音感なくても。なんとかなる)

となると突出したメリットは1しかないんだよな。絶対音感が信仰だって言われるのは、言葉の響きが無駄にかっこいいからだと思う。

返信する

043 2010/05/12(水) 17:55:01 ID:JyPtabE7yk

最相葉月の「絶対音感」読んだけど面白かったよ。

返信する

044 2010/05/12(水) 21:58:25 ID:Cc4geWiZpQ

ぜったいおんかんってシップの売り文句みたい

ヒサミツーって脳内で流れる

絶対音感は無いけど聞こえた音が脳内でいろんなことに関連付けされるので

ものすごく疲れる

静まり返ってるはずなのに何かのノイズが結びつくのか

祭りのお囃子が頭の中で鳴り止まず寝らんないとか

シャワー使ってるときにいろんな音、いろんな言葉が飛び交って

わぁっ!ってなったり

音名はわからないけどあの歌の出だしと一緒だとかそういうのは

よく浮かぶ

返信する

045 2010/05/12(水) 23:53:37 ID:DK468hastU

>>43 最相葉月の「絶対音感」・・・違う意味で面白かったけどね

俺のイメージは、絶対音感というものがこの世にあることを、成人後始めて知った何もしらない女性が、びっくりして本を書いた・・・内容は、一流クラシック音楽家へのインタビューと絶対音感教育の歴史について・・・

だってさ・・・音大とかいったら、そんな人ばかりでさ・・・

普通の大学に来て、「日本語はなせるんだ?」とか、そういう子と言ってるのだと同じジャン。

でもさ、大人になってから、始めて知ると、予想外にびっくりするんだな・・・人というものは、という感動はあった。

返信する

▲ページ最上部

ログサイズ:44 KB

有効レス数:94

削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

楽器・作曲掲示板に戻る 全部

次100 最新50

スレッドタイトル:絶対音感なんて、あれはまさに信仰

レス投稿